本文共2625字

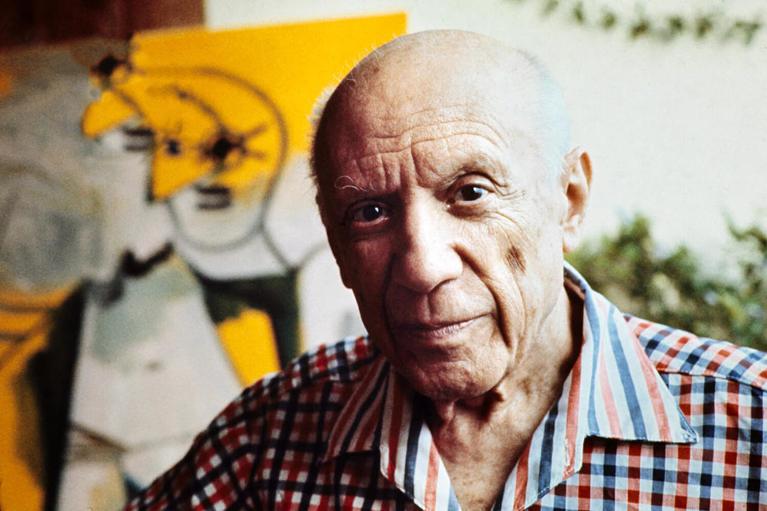

在2018年的一次受訪中,藝術家巴勃羅.畢卡索(Pablo Ruiz Picasso,1881–1973)的兒子克勞德.畢卡索(Claude Picasso)表示他父親的展覽太多了。他擔心父親的作品因頻繁巡迴展覽而受損,同時這些展覽很少對於藝術界有新的學術研究貢獻。他說:「很多人期望能夠在策辦展覽的過程中,做出沒有人做到過的發現,有時他們甚至對所借展的作品不滿意。在舉辦的展覽中,有很多是不必要的負荷。」

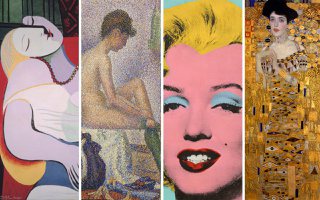

克勞德.畢卡索於2023年離世,而他的母親法蘭索娃絲.吉洛(Françoise Gilot,1921–2023)也同樣於2023年中旬辭世,頓時外界對畢卡索的討論再度升高,進而出現了一種聲音,反映著現今存在「過多畢卡索展覽」。為紀念畢卡索逝世50周年,全球數十家博物館舉辦了以這位藝術家為主題的展覽。有些規模較小,有些則規模較大,各個的關注度也都有所不同。但所有展覽都包含著一個不斷重複被提起的核心:「無論喜歡與否,畢卡索的藝術仍然具有重要意義。」

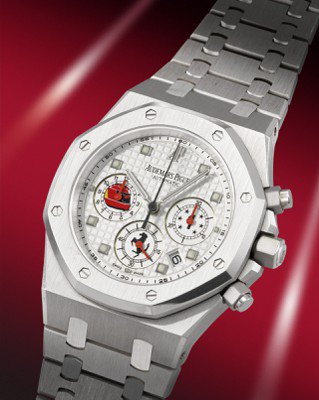

但我們真的需要多達50場展覽來得出這個結論嗎?根據各大博物館收藏畢卡索作品的數量,這似乎已經是不證自明的事實,因為各館幾乎擁有自己引以為傲的畢卡索作品。每年在拍賣市場上出現大量的畢卡索中後期作品,這也是明顯的事實。而今年紐約蘇富比拍賣會中,一幅價值1.394億美元的瑪麗-德雷莎.華特(Marie-Thérèse Walter 1909–1977)畫作《戴手錶的女人》(Woman with a Watch; Femme a la montre)不僅成為2023年最貴藝術拍品,亦是這位藝術家的拍賣作品中歷來第二貴畫作。顯示了畢卡索作品仍在當代占有重要一席之地。

一些博物館試圖通過展覽來驗證,從研究畢卡索仍然可以獲得更多的學術價值。其中一個是紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art)的「畢卡索在楓丹白露」(Picasso in Fontainebleau),該展探討了1921年畢卡索在法國南部一個社區度過的夏天。這是畢卡索生涯上一個非常具體的時刻,在約翰.理查森(John Patrick Richardson, 1924–2019)對藝術家的1,800頁傳記中約佔了十幾頁來描述他此段的生活。

此檔展覽策展人安妮.翁蘭德(Anne Umland)認為我們可以由此了解更多有關畢卡索的創作方法與相關故事。她將展覽的核心著重於,他在同時期創作兩幅重要的作品:《三位音樂家》(Three Musicians)是立體畫派作品的典型,畫面中呈現坐姿的音樂家分裂成令人眼花撩亂的交叉形狀,以及《春天的三位女人》(Three Women at the Spring),其畫面中坐著的女人穿著,令人連結到類似古希臘服飾而不是當代法國的連衣裙。

這檔展覽在藝術史的爬梳上表現出色,它挖掘了一些特殊的東西,例如《春天的三位女人》的研究,展現了畢卡索描繪碩大的人體時掌握的技巧。但問題在於整檔展覽對於現今藝術領域來說表現並無突出的策劃,我們能感受到畢卡索如何在不同藝術風格、模式之間快速轉換,但是對於藝術家的作品有一定了解的人,大多已經明白這一點。儘管展覽試圖提出這兩幅畫為何揭示了畢卡索心靈層面運作的神秘之處,但這對於許多大眾來說,仍然是模糊且難以理解的。然而,「畢卡索在楓丹白露」值得誇讚之處則在於,它對畢卡索所謂的「天才」抱持著含蓄的探索,憑藉其大量的研究和較少曝光的藝術作品,該展覽淡化了大眾對於畢卡索這位藝術家,能夠一夜之間創作出傑作的觀念。

在世界各地「紀念畢卡索」系列中舉辦的50場展覽中,沒有一場的類型是屬於生涯回顧展。這並不意味著這當中沒有大規模的展覽,例如巴黎的龐畢度中心(Centre Georges-Pompidou)有一場盛大的展覽,名為「畢卡索,繪畫到無盡」(Picasso. Drawing to Infinity),展出了畢卡索約1,000件的紙上作品,其中包含手稿素描以及版畫作品。裏頭展示從他年輕時的研究到晚期的作品,對畢卡索來說,繪畫是一個不斷更新的創新領域。場館內非線性的參觀推翻了正式的時間順序,試圖使不同時期之間建立起連結與共鳴,將眾所周知的作品與首次呈現的素描手稿進行參照、比對。是有史以來策劃的最大規模素描和版畫類回顧展。僅管如此,大多數情況下我們仍得到的是與畢卡索的繪畫創作有關的碎片,其結果沒有什麼足夠宏偉至可以表達突破性的重大觀點。

這種策展的傾向在紐約特別明顯,大都會藝術博物館(Metropolitan Museum)擁有珍貴的畢卡索收藏品,卻舉辦了一個規模較小的展覽,聚焦探討那幅從未完成的畢卡索傑作,一件關於漢密爾頓.伊斯特.菲爾德(Hamilton Easter Field 1873–1922)位於布魯克林的巨大委託,漢密爾頓的要求是利用十一幅畫裝飾家中圖書館的牆面,形成一個包圍整體的美學作品。這個提議提供了畢卡索創作出超越架上繪畫的機會,將他激進的立體主義風格應用於具有挑戰性尺寸和比例的繪畫尺度,但這項委託從未實現,而這個展覽試圖理解這段歷史中可能發生的事情。

在大都會博物館,大眾能看到的是在委託前期製作的一些作品:混合著褐色和灰色形狀的色塊糾纏,形成女性裸體和靜物。該展覽的策展人安娜.約澤法卡(Anna Jozefacka)提出了一個引人入勝的觀點,說明畢卡索如何試圖將他的前衛主義融入生活場景之中,並發現這兩者在根本上是難以相容的。該展覽確實為畢卡索的研究提供了一個有趣的案例,但由於僅有檔案資料卻缺少成品的展示,使展覽整體呈現上有點呆板。

小結來說,如此之多關於畢卡索的展覽,是否應證了沒有人能忘記畢卡索在藝術史中的中心地位,而博物館和畫廊的隱含主張究竟是什麼,若這些展覽旨在展示畢卡索對當代藝術家的持久影響,那麼即使是在面對批評和取消文化(cancel culture)的同時,交易商、藝術家和策展人仍然依戀於畢卡索的藝術遺產。綜觀來看,畢卡索逝世的50周年,這樣四散於世界各地的片段式研究,卻缺乏整體的一個收整回顧與呈現,對於整個展覽生態,或是對於喜愛藝術的大眾所獲得的又是什麼?除了更多的畢卡索以及更多他較少曝光的作品,在各博物館、美術館的紀念熱潮下,畢卡索的名字得到了更平面的擴張,卻始終讓人覺得缺少了對這位藝術家,甚至對整個現代主義時期有更突破的挖掘。

※本文由《非池中藝術網》授權刊載,未經同意禁止轉載。

非池中藝術網

追隨著藝術的腳步,分享生活中美好的人、事、物,希望提供給台灣社會想認識藝術、知道國內外藝術大事的朋友,一個最完善的新聞媒體頻道、資訊分享平台!推動藝術生活化,讓每個人的生活都可以受到美的澆灌。熱門

嶄新設計結合尖端科技配備 全新改款 New Range Rover Evoque 定義現代奢華新格局

更科技、更豪華、CP值更高!全新改款 NISSAN ALL NEW SENTRA 升級有得瞧

邱德夫專欄/為什麼日本威士忌這麼貴?

繁花殊勝盡在法國 一個如萬花筒般絢爛的旅遊目的地

為老品牌注入新靈魂!圓山大飯店堅持健康美味 走出新格局

看更多

留言