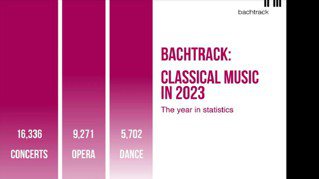

本文共4378字

好的,現在你大概知道自己想聽什麼曲子、找到可能合拍的演出者,挑了場次,下一步就是打開售票網站買票了……等一下,音樂會的門票,和看電影差距甚大,除了價位不是單一價之外,還有二樓、三樓、四樓……的差別,中間跟包廂又有什麼不同?到底要坐哪裡才對啊?一定要花掉好幾張「小朋友」才能有最佳音樂會體驗嗎?

比起其他表演藝術多以「視覺」做為主要依據,音樂會的選位更加複雜,主因是有「聽覺」這個因素加入,這不但與場館的建築結構與聲響效果有很大的關係,聽覺的「主觀性」也增加了不少難度。每個人對於聲音的敏感度與接受度都不盡相同,因此要如何列出一個「不敗公式」,的確相當困難。不過相對地,比起「哪個位子最好」,倒不如先來看看「哪個位子不好」。「雷區」的判定,應該不管來到鞋盒式、葡萄園式或是各種變形的音樂廳設計,舉世皆然。

三大雷區:正前方、背靠牆、屋頂下

要避開音樂廳的雷區,記得這個口訣就可以了「正前方、背靠牆、樓頂下」,以下是個別理由:

正前方

這邊的正前方,是指舞台前方的位子,也就是第1排至第5排左右。雖然說這是離音樂家最接近的區域,舉手投足、一顰一笑皆清清楚楚,然而以聽覺來說,這裡要避開的理由,也正是「太近」。樂器發出的聲響,其實是從舞台四散出去,人耳聽到的一部分是直接從舞台來的聲音,另一部分則是從音樂廳內部反射來的聲音。在過近的情況下,兩部分聲音無法做出很好的融合,進而會影響聽覺效果,此點在獨奏會或是室內樂演出時,可能尚可接受,但若是編制大的管弦樂團曲目,則會變得相當明顯,聲音會呈現出壓迫感,且容易因為舞台配置的關係造成不平衡。

背靠牆

背靠牆則是與前段提到的反射有關,由於聲音在反射後,需要一定的空間迴散,假設座位背後立刻就是牆壁或反響板等反射物,則會使得迴散空間變小,這時聲音聽起來就會變得較悶,缺乏立體感。

樓頂下

這邊的「樓頂」,並不是說音樂廳最高的屋頂,而是樓與樓之間的「樓頂」。

在比較舊式的音樂廳裡,會有部分座位會與樓上有交疊,因此會有樓頂下空間的產生,此處得要注意這塊區域地板到樓頂的高度,假設僅有3、4公尺左右,如同一般住家一層樓的高度的話,得要注意聲音反射會在此悶住,音響效果較差,但若是比較開放,約有至6公尺以上的樓頂,就比較不會造成問題。然而,若是對於音樂廳內部不熟悉,還是避開較安全。

「大」「小」很重要

在了解「雷區」後,接下來要注意的是,此音樂廳的大小如何?若是座位數在2百至5百左右的小型音樂廳,那麼就可以放心購買,只要不在「雷區」,音響效果都不會差多少,此種廳通常票價也不會太過兩極,或甚至是單一票價,因此就挑選自己想要的視覺效果區域即可。

5百以上至1千5百個位子的中型音樂廳,則略帶小型音樂廳的效果,然而還是需要注意「雷區」所在。而座位數在1千5百至2千5百之間的大型音樂廳,就真的需要認真研究選位了。另外,演出編制也與選位的音響效果很有關係。小型編制如獨唱會、獨奏會或是室內樂形式,其實位子對於音響的影響有限,可以較為放鬆選擇(當然還是要避開「雷區」)。

不過如果是大型編制的管弦樂團音樂會,那麼就得要配合音樂廳的位子好好選位。以下就以「樂團編制」+「大型音樂廳」為主要考量,討論各種選位角度。

價格=音響效果?

如果真的不知道要選哪裡,價格是否能當作參考依據呢?這邊只能用「可以,但不是絕對」如此曖昧的方式來回答。一般來說,最高價位的區域,的確會是「視覺+聽覺效果」的最佳位子,通常會落在舞台前的第10排至15排的中段位子,也就是視野寬闊、聲音融合也好的地方,會被劃為最高價位,的確有他的道理存在。

不過,在最高價位區域之外,其他位子就是價位越高越好嗎?這裡就可以打上大大的問號了。一般來說,音樂會的票價制定,還是會以「與舞台距離」做為界線,越中間、越樓下的位子,價位就越高,越樓上、越偏的位子,價位就越低。

這裡就出現一個音樂會愛好者,不得不知的省錢區域了──以鞋盒式舞台來說,最高層區域的位子,其實也會是音響效果最融合的地方。原因就在於聲音傳導到此處時,「直接」與「間接」的距離相差不遠,因此這裡的音響效果通常最為和諧。因此,假設今天預算有限,無法直衝最高價位的話,挑選音樂廳最高樓層,反而是極佳的選擇。

不過,這裡有一個需要注意之處,假設今日演出有「人聲」,而且你也很注意人聲部分效果的話,那麼就要盡量選與舞台同層的位子。由於人開口唱歌的發聲方向,是直直往前的,與樂器往上四散的方式不同。如果處於不同層的觀眾,就比較容易發生聽覺上,人聲較小或不平衡的情況。

視覺就不重要嗎?

對我來說,視覺的確不是聆聽音樂會的優先考量。然而,人都是「視覺」的動物,加上如果想要好好欣賞喜愛的演奏家或指揮家的英姿,「視覺」也得納入選位條件,除了簡單的「遠近」直觀因素外,音樂會選位在「視覺」上通常會有的考慮點如下:

左邊比較貴?

如果今天你選擇了「鋼琴獨奏會」或是「鋼琴協奏曲」,可能會在售票網頁上發現一件神奇的事情──為何舞台前方的位子,會有「左邊比較貴」的傾向?其實這一切都和鋼琴的擺設方式有關,由於平台鋼琴的設計,鍵盤必須朝向觀眾視角的左邊,才能讓琴蓋的開口是朝向觀眾席的。

因此,如果你想要欣賞鋼琴家的手指在鍵盤上的動作,就必須是在觀眾席的左半部,才有機會看得到。對於鋼琴學子來說,能夠一邊聆賞大師級演奏,一邊看到技巧精湛的手指動作,的確是良好的學習機會,即便是不懂技術的一般觀眾,光看鋼琴家電光火石地在琴鍵上快速移動,也是大呼過癮。

不過,坐在右邊也不見得是壞事,左邊雖然看得到手指,但鋼琴家就會是側臉或甚至背對,右邊才是能看到鋼琴家表情的那一側,想捕捉鋼琴家神韻的觀眾,可以放心選擇右邊座位。

鋼琴之外的樂器,像是小提琴、大提琴、長笛等,由於幾乎都是正面面對觀眾演出的,因此並沒有左右的問題。不過在協奏曲演出時,獨奏家的位子傳統上會在指揮與首席之間,如果你真心在意要「正對」獨奏家的話,還是要選擇中央偏左的位子。

居高才能臨下

這裡又是一個來推廣「非舞台同層」好處的時候了,如果今天是看樂團演出的話,管弦樂團的配置會是弦樂聲部在最前半,後面則是管樂聲部,最後才是定音鼓與打擊樂器。即便一般樂團為了聲響效果,都會在管樂聲部後架高,可是對於坐在跟舞台同層的觀眾席,還是很難看清楚這些團員的動作。

但如果今天坐到了第二層或第三層,視野其實就會變得很清楚,甚至木管團員清理口水、銅管團員拿出弱音器,或是打擊團員在換樂器等動作,都能一覽無遺,如果很想知道今天這些樂段是由哪些聲部發聲的,高一點的樓層是較好選擇。

所以我說,那個包廂呢?

以上討論都是以「正中央」做為參考體,但音樂廳在第二層以上,往往還有所謂的「包廂區」,分布在面對舞台的最兩側區域,尤其是國外的老牌音樂廳,就有更多「包廂」,這邊的位子到底是好或不好呢?

先說說「包廂」的由來好了,在歐洲傳統中,表演藝術往往不只是欣賞,更有「社交」作用,而「包廂」則是彰顯自己社交地位最好的一個方式,因此王宮貴族皆會盛裝進入包廂,顯眼地讓其他觀眾「仰望」。

物換星移,由於視覺與聽覺皆比較偏的關係,失去原本作用的「包廂位」,價格也親民許多。一般來說,「包廂位」的聽覺效果比較不會有太大的影響,然而也要注意離後牆近的位子,視覺的話則是看角度多偏,當然也有可能因此離舞台演出者很親近,甚至與舞台平行。

而現代新式的音樂廳,也不會有真正的「包廂」,只是充分利用院內空間,在兩旁做出較少座位數的隔間而已。如果真的想感受「包廂」的氣氛,歐美的歌劇院或是音樂廳,則是很好的選擇。

兩大選位實例

綜合以上,若以台灣最重要的兩個音樂廳──台北國家音樂廳與高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳來當做實例的話,建議位置如下:

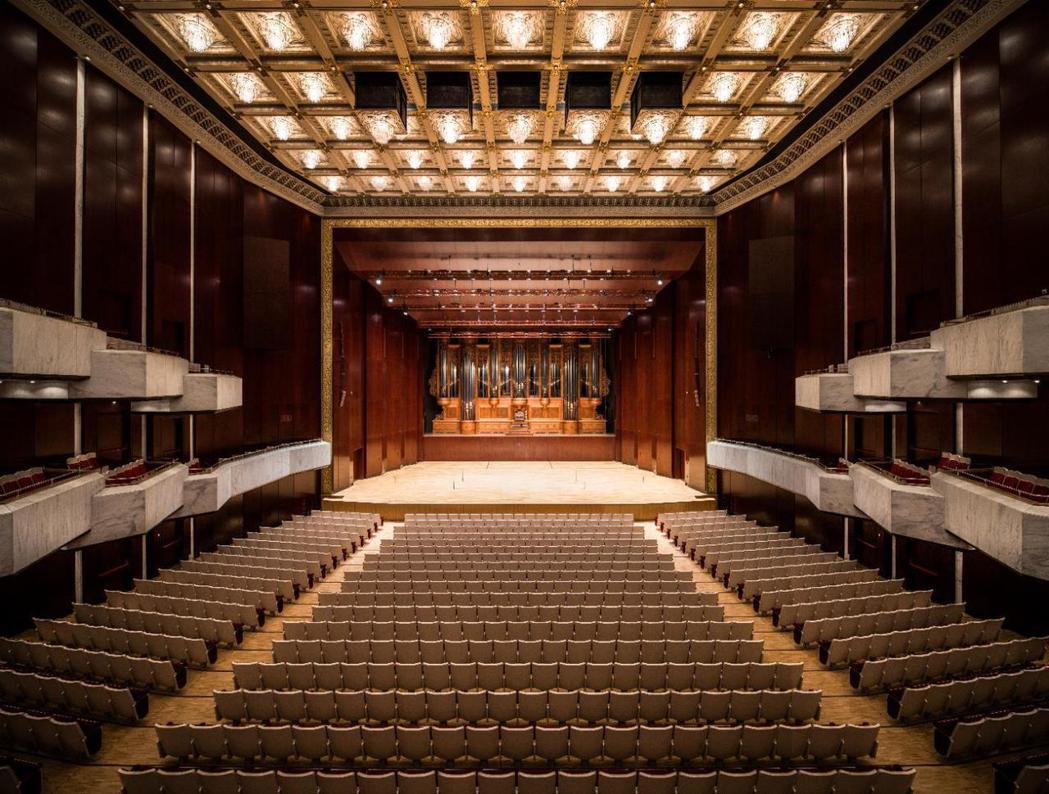

國家音樂廳

國家音樂廳是標準「鞋盒式」設計,也就是場館是長方形的延伸。音響效果最佳約落在與舞台同層的二樓12至18排,然而也曾有聲響專家測出,四樓的第1排是效果最佳處。

另外,二樓約24排後由於是「樓頂」的覆蓋處,不但影響視覺,聽覺效果也大打折扣,需要注意。相較而言,三樓的樓頂較高一些,聽覺的影響程度較低。

個人意見-國家音樂廳的四樓相當適合聆聽樂團演出,曾有過上半場在二樓而下半場跑去四樓聽的經驗,樂團聲響融合程度判若兩團。然而,若是鋼琴獨奏會,我還是偏好到二樓聆聽,尤其在2017年翻新舞台與觀眾席的「大整修」後,二樓在聆聽獨奏或是小編制的效果明顯好上不少,預算不足的話,位子偏一點也沒問題,而若是聆聽具有聲樂聲部的曲目,二樓也明顯表現較好。

三樓雖然整體視聽效果也不差,但有點「比上不足、比下有餘」感:音響效果沒有二樓好,CP值沒有四樓划算,不過這次因為我能接受在二樓坐較偏的位子以換取好的音響效果,如果在意「靠中間」但又有預算考量的,也是能考慮三樓位子──畢竟「貴賓包廂」也是在此處!獨獨一定要避開的,是二樓具有「樓頂」的位子,不然真的會有「明明音樂家在眼前,卻像在聽單聲道錄音」的奇幻感受。

高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳

2018年開幕的衛武營國家藝術文化中心,最大賣點之一就是國內第一座「葡萄園式」的音樂廳,觀眾席不但環繞舞台,更由知名建築聲學家徐亞英打造聲響設計。自1966年第一個採用「葡萄園式」的柏林愛樂廳亮相後,逐漸成為新世代音樂廳的另一主流,除了外觀明顯不同外,「葡萄園式」主要強調的是「去階級化」,希望讓每一個座位的觀眾,都可以盡量有同等的視覺與聽覺感受。

衛武營音樂廳的聲學設計十分精良,真的是幾乎每一個座位,都有十分親近的音響效果。然而也是有前文提到的「雷區」問題,尤其是「背靠牆」的座位,由於離牆太近,聲音影響不小。另外,在意視覺的觀眾,此音樂廳由於每層的隔板呈波浪型,有一些區域的第一排部分席位,會被高起來的「浪頭」擋住,也得要注意。

個人意見-對於衛武營音樂廳的個人見解,可以至MUZIK YouTube頻道欣賞剛開幕時拍攝的「選位指南」,或是翻閱《MUZIK》第135期專文,有更詳細的說明。不過由於後來又聆聽過幾次不同編制的演出,發現「聲樂」演唱的確還是有較低樓層佔優勢的現象。另外這裡要特別提醒的,是衛武營音樂廳演出若在兩廳院售票系統購買,票圖受到網站設計限制,會呈現出奇怪的長方形,無法反應實際「環繞」的座位圖,有興趣購買的觀眾,還請上衛武營國家藝術文化中心網站參考官方提供的對照圖。

衛武營葡萄園式音樂廳選位指南

自己的「王位」

「音樂廳選位」其實是非常個人且主觀的事情,每個人對於聽覺的要求與感受皆不同,自然也會有心中的一把尺。要如何找到喜歡的位子?除了可以參加近年很流行的「選位型音樂會」,讓大家邊聽邊換位子做比較外,更直接的方式就是多進音樂廳、多試一些位子,親耳聽聽看不同區域的感受,自然就知道了。希望大家在愛樂的路上,都能找到那個屬於自己的「王位」。

※本文由《MUZIK閱聽古典樂》授權刊載,未經同意禁止轉載。

MUZIK閱聽古典樂

2006年10月,《MUZIK》第1期上市,13多年來,為華語書市中唯一的古典音樂專門雜誌。2020年3月,《MUZIK》走過149期後,轉以專注線上內容,以更快速與即時的方式,與全世界的樂迷分享古典音樂的美好!熱門

專為駕馭而生!全新 Aston Martin Vantage 為純粹跑車愛好者打造內外兼備的英倫強悍勁駒

張維中專欄/日本,紙張文化的份量

邱德夫專欄/為什麼日本威士忌這麼貴?

F1 賽車迷注意!車神舒馬克珍藏腕表佳士得5月上拍 4月下旬登台預展

一天僅接待一組客人!虹夕諾雅推海風下午茶與咖啡探索 日式住宿體驗再加乘

看更多

留言