本文共741字

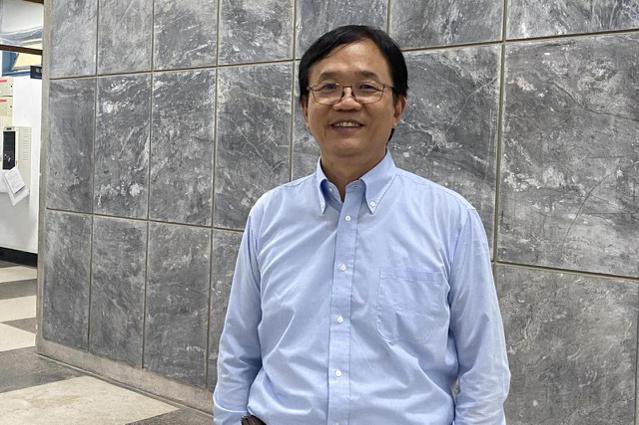

「台灣也不是小學生,現在才開始做電芯量產這件事。」國立台南大學教授張家欽表示,台灣不是突然會做電芯,多年前技術十分領先,曾僅次於日本居世界第二,只是後來有點中斷了。

回專題:逆風中的超級電芯國家隊延伸閱讀

曾在能元科技服務,又到大學教書,張家欽在台灣電池芯界是少數兼具業界與學界經驗的專家,目前也是「鋰電池產學聯盟」召集人,非常熟悉產學界現況。

在2000年前,台灣電芯產業發展正起步,1997年興能高科技成立,是台灣第一個鋰電池量產能力的廠商,當時專攻小型電池產能,一度是藍牙耳機電池一線供應大廠,產能居前10大。

1998年能元科技成立,2000年更出手以19億元併購加拿大的Moli電池廠,一度是全球第三大鋰電池品牌,跟興能高及後來結束營業的台灣超能源都是最早的一批開路先鋒。

台灣早期在上游材料也蓬勃發展,立凱電能科技2005年成立,2010年躍居成為全球正極材料龍頭,長春石化是負極材料電解銅箔龍頭,雖然台灣電池芯技術一度僅次於日本,居世界第二,業界不諱言指出,因內需市場太小,缺乏政策支持,最後不少廠商發展受挫,導致人才出走。

「電池產業是高資本、高技術但低利潤的事業」,張家欽指出,這正是產業的致命傷,台灣缺乏天然鎳鈷錳等原礦,所有材料要運輸到台灣,成本提高導致競爭力下降,而面對各國政府將電芯列為戰略產業加以扶持。

後來正逢中國大陸有意發展電芯產業追趕技術,不少人才就流入大陸,中國大陸電池芯產業的崛起,台灣產業人才的協助也可說曾是一股推力。

企業專訪

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

留言