本文共1834字

若要追蹤步登公寓的設計原型,不必搭乘時光機回到過去,只要前往此刻的德國柏林就行。

《台北步登公寓》談到這段歷史脈絡:

「步登公寓原型的現代主義住宅,主要起源於兩次世界大戰之間的德國。」1918年,第一次世界大戰結束,戰敗的德國建立短暫的威瑪共和,制定憲法,住宅成為基本人權,為解決住宅短缺議題,「1924至1930年間,社會住宅社區的規劃與建造為現代主義建築師的重要案源,是他們實踐前衛設計的主要場域……希望能以有限成本與空間創造出有尊嚴的生活環境、改進勞工與平民的生活品質。」

而今,在德國柏林、法蘭克福等許多城市,這些現代主義住宅都還依舊在為居民寫日常故事。

是常民住宅社區,也是世界文化遺產

2008年7月,聯合國教科文組織將「柏林現代主義住宅社區」(Siedlungen der Berliner Moderne)指定為世界文化遺產,這6座建於1913至1932年間的住宅聚落,既不是博物館,也非觀光景點,而是柏林人的日日居所。

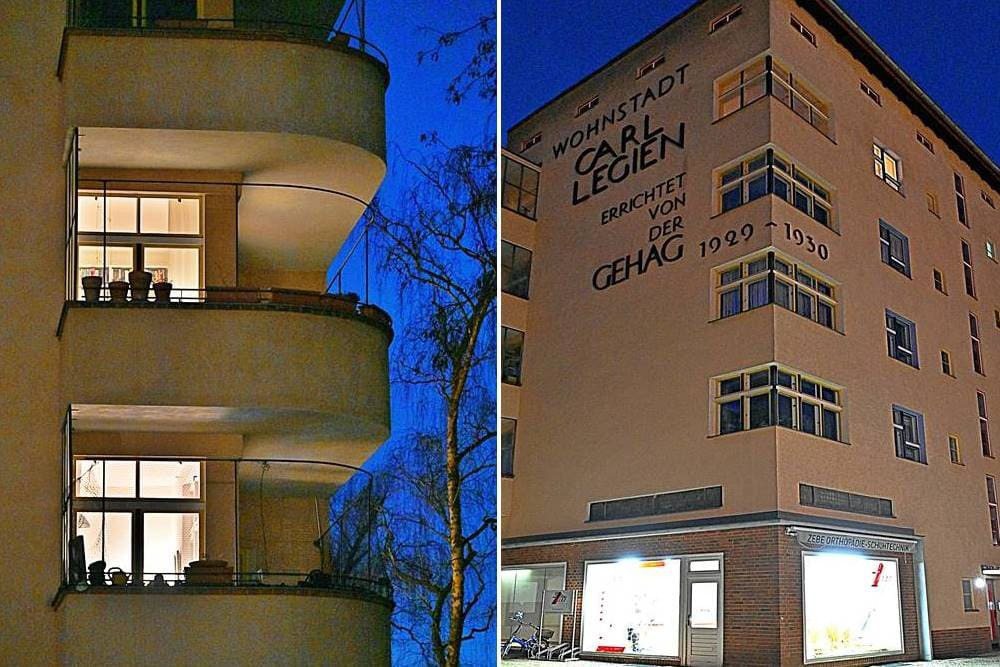

今年2月,我們造訪其中位於柏林市區的兩處聚落,席勒公園住宅區(Siedlung Schillerpark)及卡爾・萊吉恩住宅區(Wohnstadt Carl Legien),前者主要建於1924至1930年間,共有303套公寓;後者則在1928至1930年間建成,共計1,149套公寓,比起其他位於郊區的現代主義建築群,這兩處規模並不算大。

我家是世界文化遺產!聽起來很不尋常,實際上又很平凡日常。我以為自己會看到難免略顯老態的百年建築,錯,它們彷彿凍齡,既挺拔又溫暖地收納著窗裡家家戶戶的喜怒哀樂。白晝,看見柏林人在席勒公園住宅區附近的公園遛狗跑步;傍晚住戶搭公車、電車、地鐵返家,卡爾‧萊吉恩住宅區一格格小窗櫺裡的燈緩緩亮起,每一格的顏色都不同,紅橙黃綠藍,像是畫布上的小格子,給孩子翻翻樂的七彩繪本。

建築師有預知之眼,簡約、無過多裝飾、形隨機能的現代主義建築風格的住宅,歷經百年也能與地景環境毫不違和。同時,這些住宅擁有獨立衛浴、廚房,以及能夠引進光線與風的陽臺,解決衛生問題之餘也照顧生活品質。

席勒公園住宅區及卡爾‧萊吉恩住宅區,都是由現代主義建築師布魯諾・陶特(Bruno Taut)設計規劃,兩區最大的共同特色是,樓房周邊有綠意綠地綠樹圍繞,每一戶都是景觀第一排,向內有開闊的中庭,對外是寬敞人行街道。

是「日常的溫柔改革」,也是「生活的點滴累積」

記得我們前往席勒公園住宅區那天,天色清透,從柏林火站搭20分鐘的公車,下車後穿越一旁小森林般的公園,紅磚建築群就在我們眼前展開。陽光穿過冬天的樹林枯枝,在草地上畫上深深淺淺的影子。已經是國中生的兒子與我們同行,看見綠地上的鞦韆,還是忍不住奔過去玩耍。

只不過是座鞦韆,只不過是有(好多)片綠地環繞,只不過是有光線穿透公寓,只不過是有可愛的陽臺,就足以讓孩子和我們感到全然的放鬆自在。那天,我們在住宅中庭的木椅上坐著享受陽光,庭院周圍一扇扇打理得可愛細巧的陽臺窗櫺,成為最佳風景。

建築師在一致性的設計裡,藏進許多巧思。在卡爾・萊吉恩住宅群,我們對於邊間公寓轉角窗與轉角陽臺的設計印象深刻,可以想像住戶端杯咖啡、倚在窗臺邊的放鬆模樣。

《可傳承的日常》一書裡有段話:「好設計,是一種對日常的溫柔改革;文化的成形,則源自生活中的點滴積累。」入夜,我們在住宅旁的人行道上散步,好像自己也住在這邊一樣,雖是世界文化遺產,卻沒有觀光氣,只有生活味。似乎也理解,一座城市的偉大,是在走過歷史後,依舊能細細照顧每位生活者。

關於「步登公寓」的延伸閱讀

▍《Housing Estate in the Berlin Modern Style: UNESCO World Heritage Site》

作者:Jorg Haspel、Annemarie Jaeggi

出版社:Deutscher Kunstverlag Gmbh

詳述6座「柏林現代主義住宅區」的歷史脈絡及建造計劃與資料,附彩色照片,可綜覽每一住宅區特色。

▍《可傳承的日常:從葛羅培斯到Philipp Mainzer,一條始於包浩斯的建築路徑》

作者:徐明松、倪安宇合著

出版社:木馬文化出版

兩位作者實地走訪德國多座建築設計相關城市,跟著他們閱讀德國重要的建築歷史脈絡,又如何影響到我們所處的現代,如同書介所說,既是「一部以建築為跳點的旅行散記,也是一場關於住宅美學的思辨之旅」。

Text/游惠玲

Photo/李俊賢

※本文由《居心誌》授權刊載,未經同意禁止轉載。

居心誌

居心地,讓居住者擁有足以安適靈魂的角落,也讓住宅不只是一幢房子,而可以成就為家。2015年起,冠德玉山教育基金會以《居心誌》為名,發行關照生活、建築、設計、品味等各個面向的季刊;2019年更成立線上誌,與讀者一同閱讀生活,並開啟關於家的各種想像。熱門

謝忠道專欄/米其林星光褪色?

2024台北當代五月登場 聚焦多樣化台灣藝術

孫德銘專欄/當品牌自己跳下來開專賣店:高級錶零售的新局

Banta Cafe「藝術Days」、虹夕諾雅 沖繩「醫食同源」晚間套餐 一次享受南國風情的愜意與快活

張維中專欄/日本,紙張文化的份量

看更多

留言